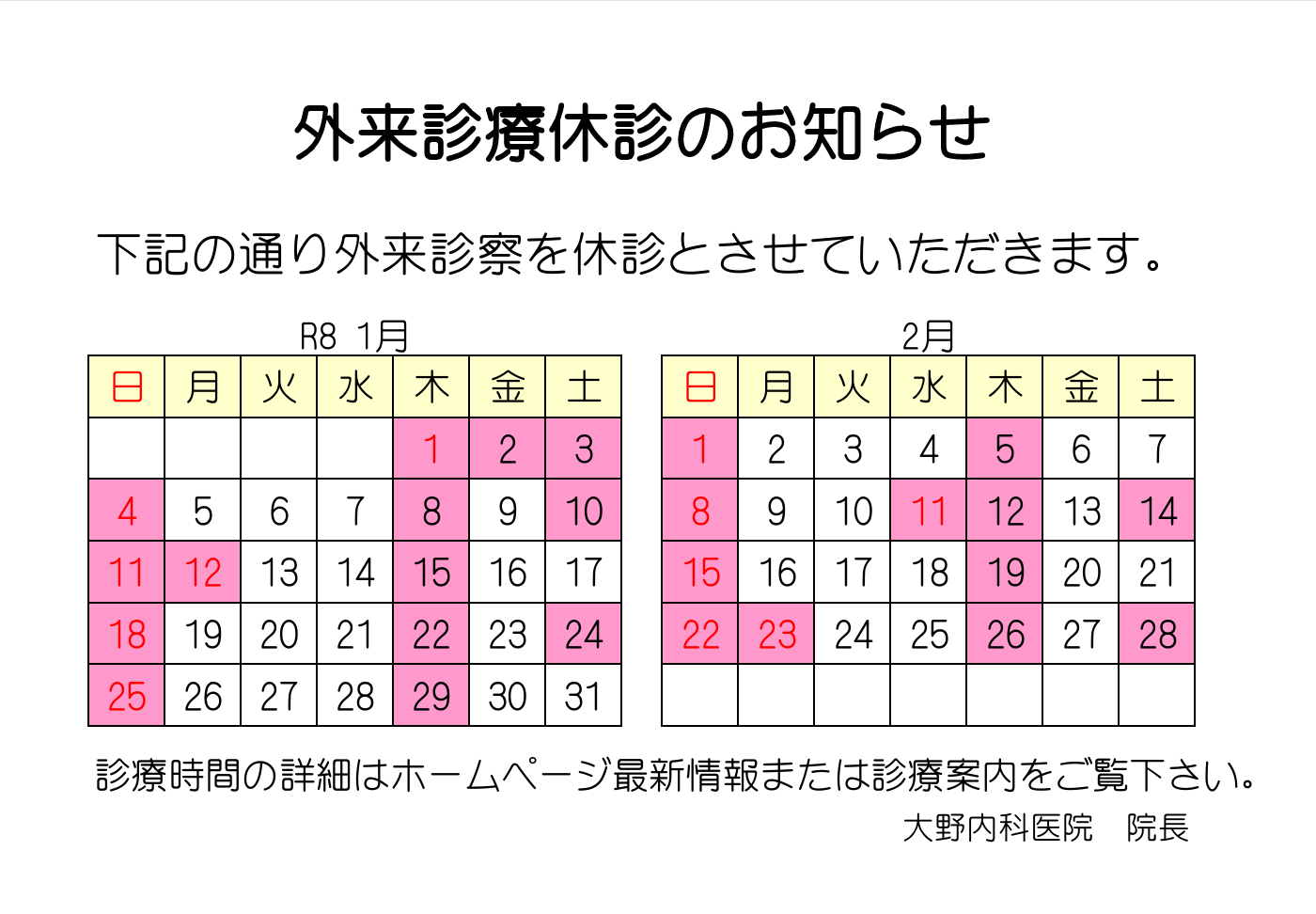

令和8年1月、2月の休診日の案内です。

令和8年1月、2月の休診日の案内です。お知らせ

「感染症(コロナ、インフル、胃腸炎)」勉強会

「モニター心電図について」勉強会

透析用水作製装置等リニューアルのお知らせ

2023年10月28日(土)、29(日)に透析用水作製装置等の更新を行いました。

東レ・メディカル㈱社製、2023年10月発売の最新機種(県内初)を導入しております。

透析用水作製装置「TW-1800EX」

多人数用透析液供給装置「TC-R」

A剤溶解装置「TP-AHI-EX」

B剤溶解装置「TP-BHI-EX」

今後もよりよい透析医療を行っていけるように精進してまいりますのでよろしくお願いいたします。

作業風景はこちら↓

東レ・メディカル㈱HP(https://www.toray-medical.com/index.html)

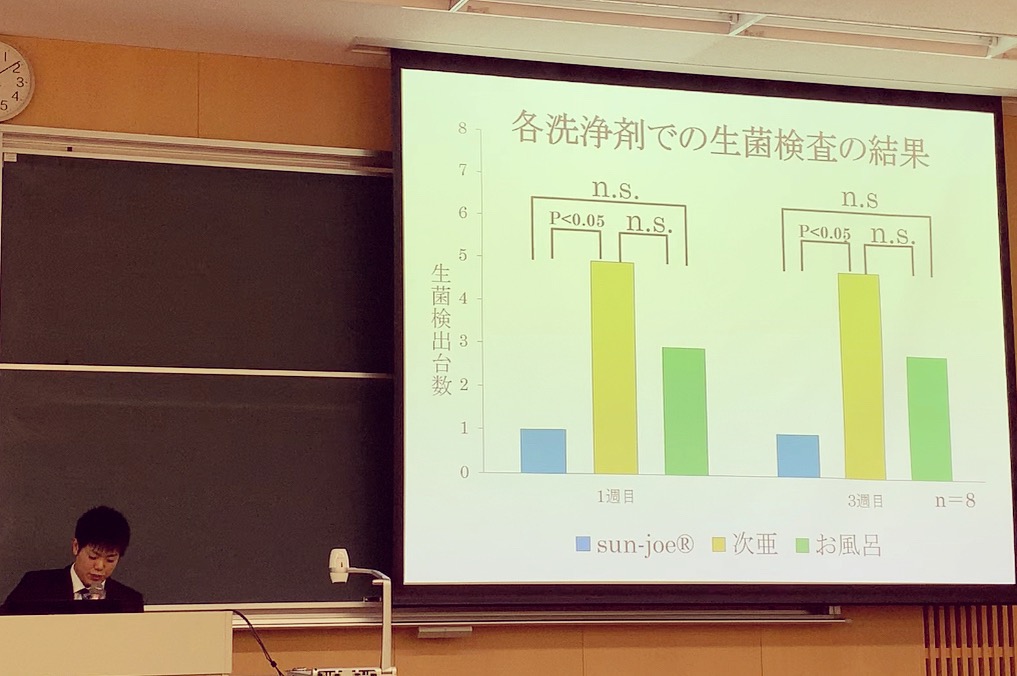

第46回栃木県透析医学会

2023年10月21日に開催された第46回栃木県透析医学会学術集会に参加、発表をさせていただきました。

今回は4年ぶりの現地開催となり、県内にて透析医療に関わる医療従事者が多く集まる学術集会となっていました。

当院では臨床工学技士にて

演題「シャントエコーの出来る臨床工学技士育成のための教育プログラムへの取り組み」を発表いたしました。

熟練の臨床工学技士によるシャントエコーの新人教育を行う上でのプログラム作成の内容となっております。

また、今回の学会が初参加の職員もいた為、様々な経験をすることが出来ました。

演題内容はこちら↓

栃木県透析医学会HP(https://tochigi-touseki.jp/)

「透析開始前の観察と異常報告のポイント」勉強会

令和5年9月9日(土曜日)電話設備工事のお知らせ

「便秘~下剤調整の対応について~」勉強会

「浣腸・摘便」勉強会

「透析液が供給されるまで」勉強会

「BV計」勉強会

勉強会再開しました。

マスク着用にご協力をお願いします。

マスクの着用は2023年3月13日から個人の判断に委ねられることになりましたが、

医療機関受診、来院の際は引き続きマスクの着用をよろしくお願いいたします。

厚生労働省マスク着用について(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kansentaisaku_00001.html)

日本医師会マスク着用について(https://www.med.or.jp/doctor/kansen/novel_corona/003241.html)

【速報】新型コロナウイルス感染症に対する緊急新情報

1月の勉強会が開催されました。

12月の勉強会開催されました。

12月の勉強会は「透析量モニター」についてでした。きちんと透析が出来ているか判断する指標にKT/V(透析量や溶質除去効率を示す指標)やRR(除去率)があります。当院で新しく導入した日機装社の透析用コンソールDCS-200siは、リアルタイムでKT/VやRRが測定できます。今回、DCS-20siで透析を行なっている患者さん14名分のKT/V、RRのデータ3ヶ月分を集計し比較してみました。実際にKT/Vのデータが悪かった患者さんの透析条件を変更することで(ダイアライザーのサイズアプ、QBをアップするなど)、KT/Vの改善が見られ、リアルタイムで患者さんに合った透析条件に変更できることが分かりました。これからも透析量のモニターを活用してより良い透析を提供していきたいと思います。

11月の勉強会が開催されました。

今回の勉強会のテーマは浮腫(むくみ)についてで、浮腫のしくみ、浮腫の原因を学びました。透析患者さんは浮腫むことがあるため、スタッフは透析患者さんの浮腫を観察する機会があります。しかし、スタッフによって浮腫の程度の判断が異なることもあります。正しく評価するためには統一した基準を設ける必要があり、アセスメントスケールを活用してはどうかとの提案がなされました。今後はこのアセスメントスケールを取り入れ用いることで、浮腫の観察が統一されたものになり、治療にも活かされるようになります。実際にアセスメントスケールの評価がわかるよう浮腫の深さの模型を作製し、スタッフ全員が触れました。とてもわかりやすく、今後も活かされる勉強会でした。

透析の機械が新しくなりました!

9月の院内勉強会が開催されました。

8月の院内勉強会が開催されました。

5月の勉強会が開催されました。

4月勉強会が開催されました。

今回の勉強会は、透析中の血圧コントロールについてでした。透析中における高血圧時、低血圧時の症状及び対処法について再確認と、プラズマリフィリングについての説明がありました。透析で除水をすると血液中の水が抜け、循環血液量が減少しますが、その減少した分を補うため血管周囲の細胞から水分が血管内へ移行します。これをプラズマリフィリングと言います。体重増加が多すぎず、除水速度が速すぎなければ、プラズマリフィリングによって循環血液量は一定の量を維持することができます。しかし、体重増加が多く大量に除水をする場合は、プラズマリフィリングを上回る循環血液量の急激な減少により、急激な血圧低下が生じます。血圧低下することなく安定した透析を受けるためにも、体重管理が大切であることが、改めて確認することができました。

3月の勉強会が開催されました。

今回は透析患者さんにとって重要なドライウェイト(DW)の設定に役立つ「hANP」と「BNP」についての勉強会でした。胸部X線を撮影し心胸比(CTR)を測定しDWを設定するのが一般的であり、DW設定の指標の中でゴールデンスタンダードとされています。しかし胸水貯留・レントゲン時の吸気不足・体型的な原因で心臓の形が見えにくくなっているなど、CTRを測定するのが困難な症例もあります。その場合、補助的な検査として「hANP」と「BNP」があり、心臓にトラブルがあるか否かでどちらの検査が適切か決まってきます。(心臓にトラブルが無い人はhANPを、心臓にトラブルのある人はBNPが補助的指標になります。)その他HD中のBPや浮腫みなど様々な状態を考慮し決めていくDWですがDW一つとっても患者さん一人一人を考えて設定されているんだという事が良くわかりました。

2月の勉強会が開されました。

今回の勉強会のテーマは「災害時連携について」でした。

先日2月13日午後11:08福島県沖を震源とする最大震度6強の地震がありました。栃木県内でも震度5強を記録したところがあり、各所で停電も発生していました。

透析治療は災害時でも行わなくてはなりません。しかし停電や断水になると透析をすることが出来ません。災害時でも透析が行えるよう県内の透析施設と情報を共有し、自院の患者さんの透析をする手段を得なければなりません。そのための方法が具体的にまとめられていました。当院でも電話やPCなど通信用の非常電源を確保し、「透析医会災害時情報ネットワーク」、「栃木県透析医会メーリングリスト」、「災害時伝言ダイヤル」、「インターネット電話(スカイプ)」など情報手段を常日頃から整備しています。

1月の勉強会が開催されました。

10月の勉強会が開催されました。

今回は穿刺部からの感染を防ぐにはというテーマで開催されました。

透析を開始する際の穿刺は患者さんにとっても医療者にとっても緊張するものです。その穿刺の際には感染を引き起こさないよう十分な消毒や手順が求められます。今回その穿刺時の手順や感染を起こしやすい動作、感染を防ぐための注意点などについて勉強を行い手技の再確認を行いました。

祝開業20周年

大野内科医院は2020年8月1日に開院20周年を迎えました。これもひとえに皆様のご協力の賜物と考えております。ここに厚く御礼申し上げます。コロナ禍で素直に喜べない気持ちもありますが、大野内科医院では日頃からの感染予防対策が奏功して新型コロナウイルスの患者さんの発生は認められておりません。今後も安心安全の透析医療を提供して参りますので、より一層のご協力の程よろしくお願い申し上げます。8月も終わり9月に入りましたが、遅ればせながら内々でお祝いしたいと考えております。患者さんにおかれましては、ささやかですが胡蝶蘭を受付と透析室の入口に飾りましたので目で楽しんでいただけましたら幸いです。

大野内科医院 院長

針刺し事故についての勉強会が開催されました。

針刺し事故についての勉強会が開催されました。

当院20年間の針刺し事故の統計をグラフにまとめたもので【事故件数・職種別件数・経験年数別件数・性別件数・年齢別事故件数・過去20年の針刺し事故件数(年別)】といったテーマで事故はどんな時に起こりやすいのか、経験のあるベテランより経験の浅い若年層の方が事故を起こしやすいのか、20年前と今を比べると事故件数は減って来ているのかが分かりとても興味深い内容でした。

6月の勉強会が開催されました。

医療事務募集のお知らせ

現在人員補充の為医療事務を募集しております。

詳細はこちらからお願いします。

新型コロナウイルスの影響によるお知らせ

誠に申し訳ありませんが新型コロナウイルス感染予防のため、旅行透析を休止しております。ご迷惑をおかけしますが再開の際にはお知らせ致しますのでご協力のほどお願い致します。

3月勉強会が開催されました。

2月の勉強会が開催されました。

診療時間が一部変更となりました

12月の勉強会が開催されました。

11月の勉強会が開催されました。

透析患者の為の災害対策の勉強会が開催されました

10月の勉強会が開催されました。

栃木県透析医学会に参加してきました

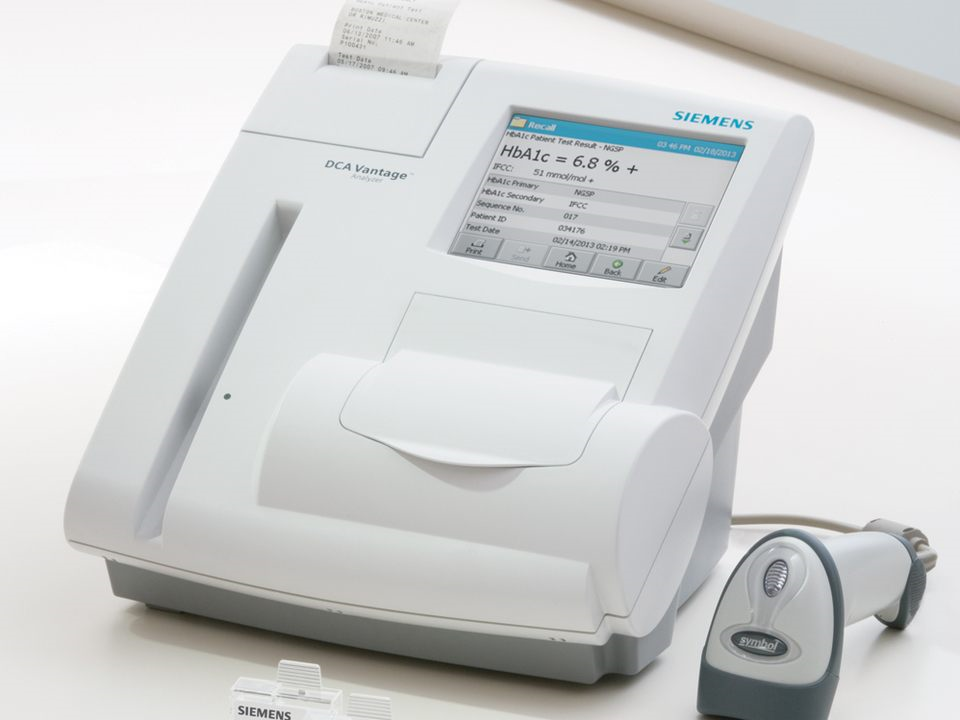

HbA1c測定装置を導入しました

8月の院内勉強会が開催されました

シャント穿刺用に、超音波装置を導入しました

インスリンについての勉強会が開催されました

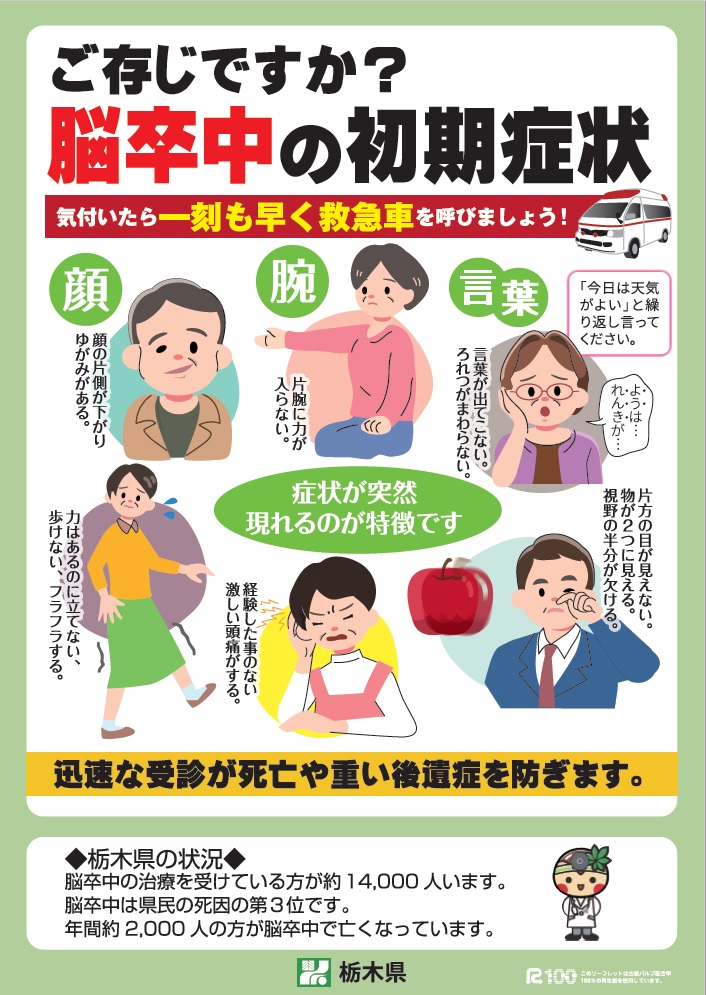

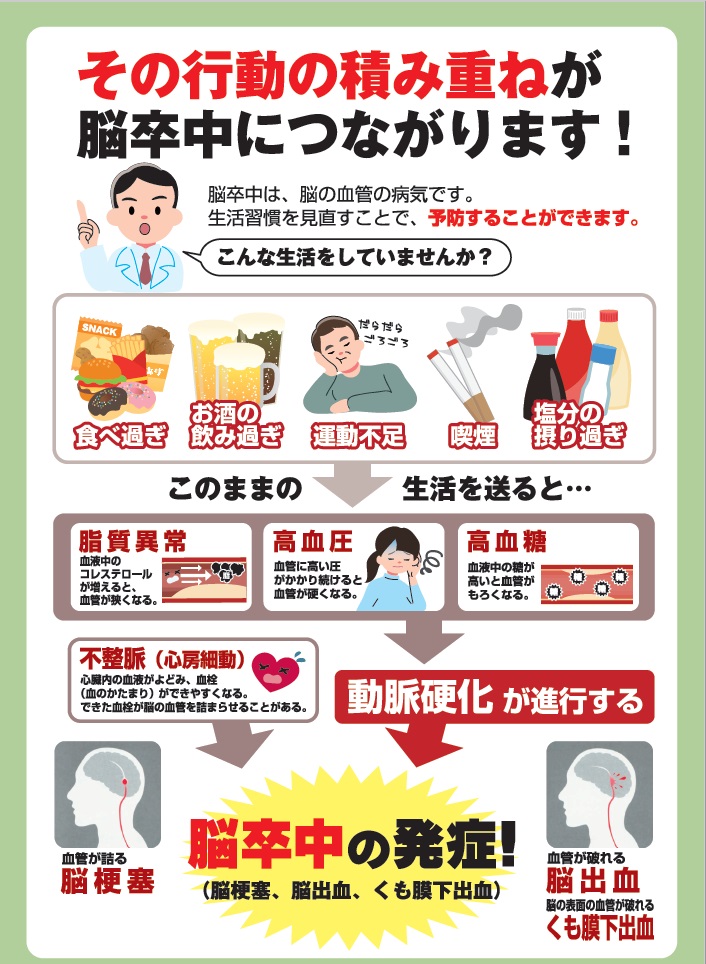

夏、脳梗塞の季節です

FASTチェックで、もしもの時も素早く対処

FASTチェックとは、脳梗塞が疑われる症状を簡単に表す標語です。

これを覚えておくと、とっさのときの判断の助けになるのでおすすめです。

| 「F」……FACE(フェイス・顔) | 顔面麻痺(顔の片側がさがる・ゆがみがある) |

| 「A」……ARM(アーム・腕) | 腕の麻痺(片腕に力が入らない) |

| 「S」……SPEECH(スピーチ・話す) | 言語障害(言葉が出てこない、ろれつがまわらない) |

| 「T」……TIME(タイム・時間) | 発症時間(いつからそうなったか) |

たとえば、「右手が突然動かしづらくなったけど、数分でおさまった」といったケース、症状が突然あらわれたのでびっくりはしても、数分後には普段と同じように体を動かせたりすると、つい様子見をしようと考えがちです。ですが、このような一過性脳虚血発作の発症後、数ヶ月後に脳梗塞を発症する場合もあれば、数分後~数時間後に発症することもあります。また、脳梗塞は発症後の素早い対処が、その後の症状の緩和や機能回復に影響しますので、脳梗塞が疑われる症状が起こったらすぐに救急車を呼び、病院に搬送してもらいましょう。

また、栃木県から啓発ポスターが出ていますので、そちらもご覧頂ければと思います。

引用元:http://www.kenko-choju.tochigi.jp/contents/page.php?id=58

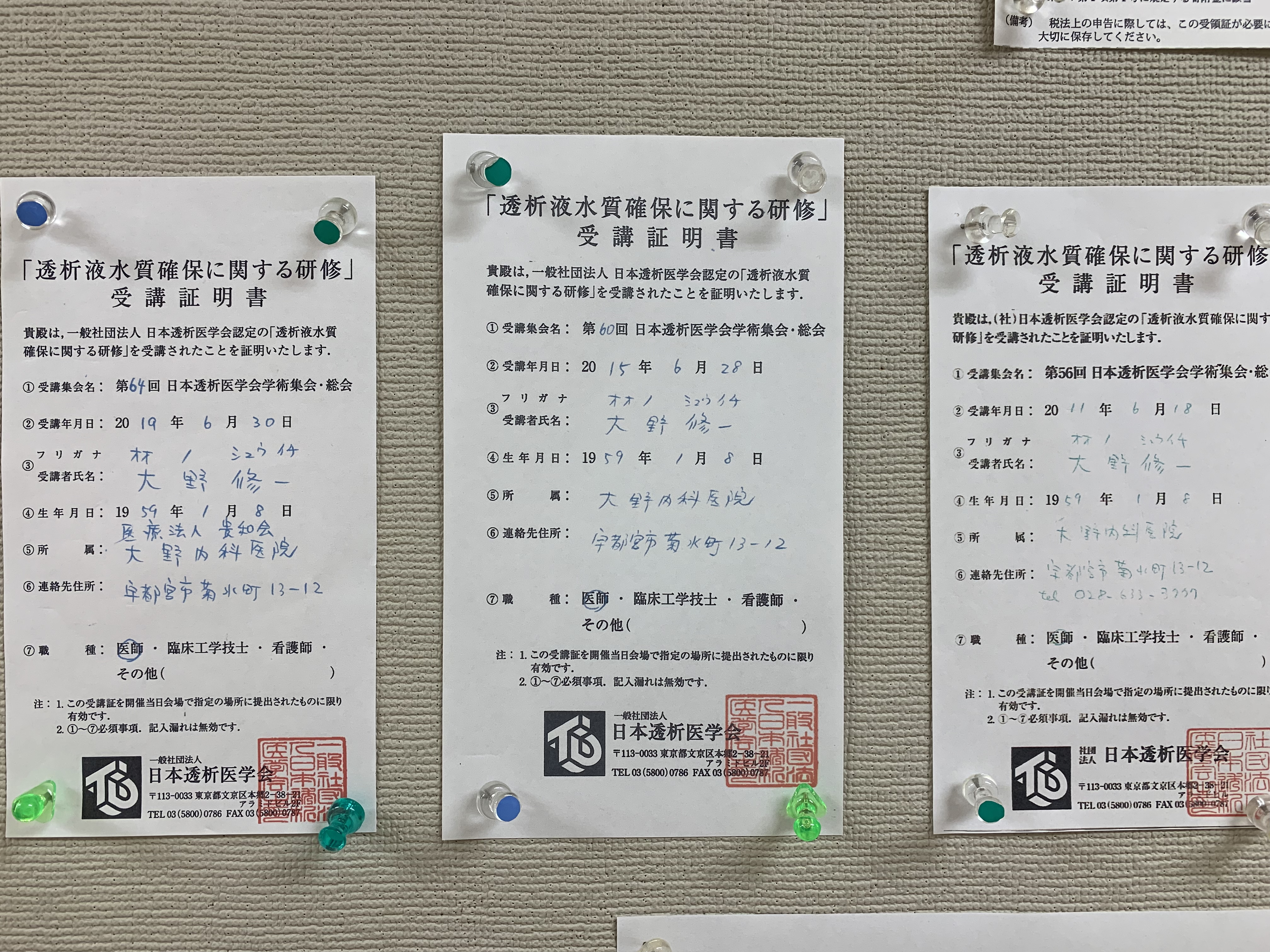

透析液水質確保に関する研修に参加してきました

7月の院内勉強会が開催されました

透析アミロイド治療、吸着型血液浄化器について勉強会が行なわれました

6月の勉強会が開催されました

5月の勉強会を開催しました

4月の勉強会が開催されました

3月の勉強会が開催されました

桜咲きました

2月勉強会

勉強会が開催されました

感染症に対する勉強会が開催されました。

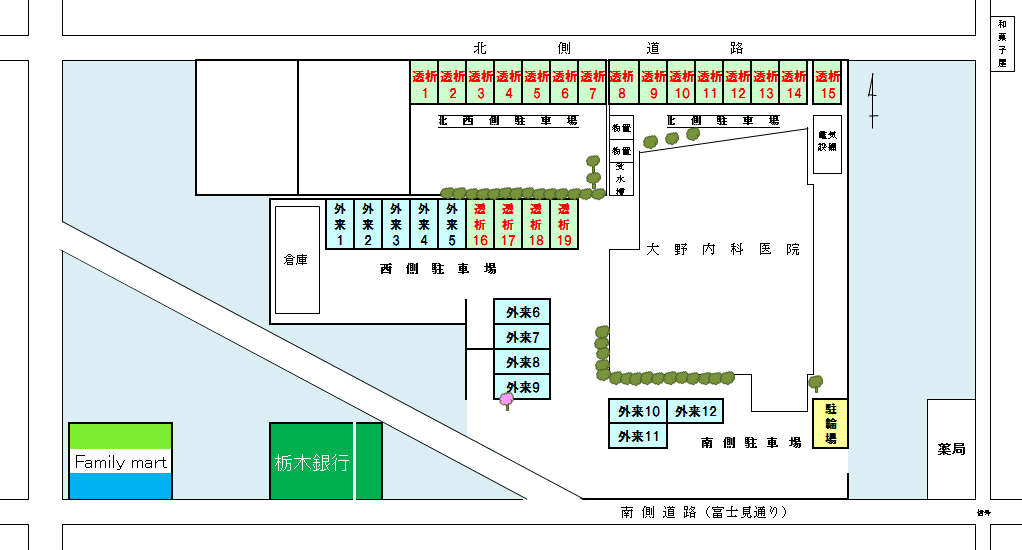

駐車場が新しくなりました

床清掃を行ないました

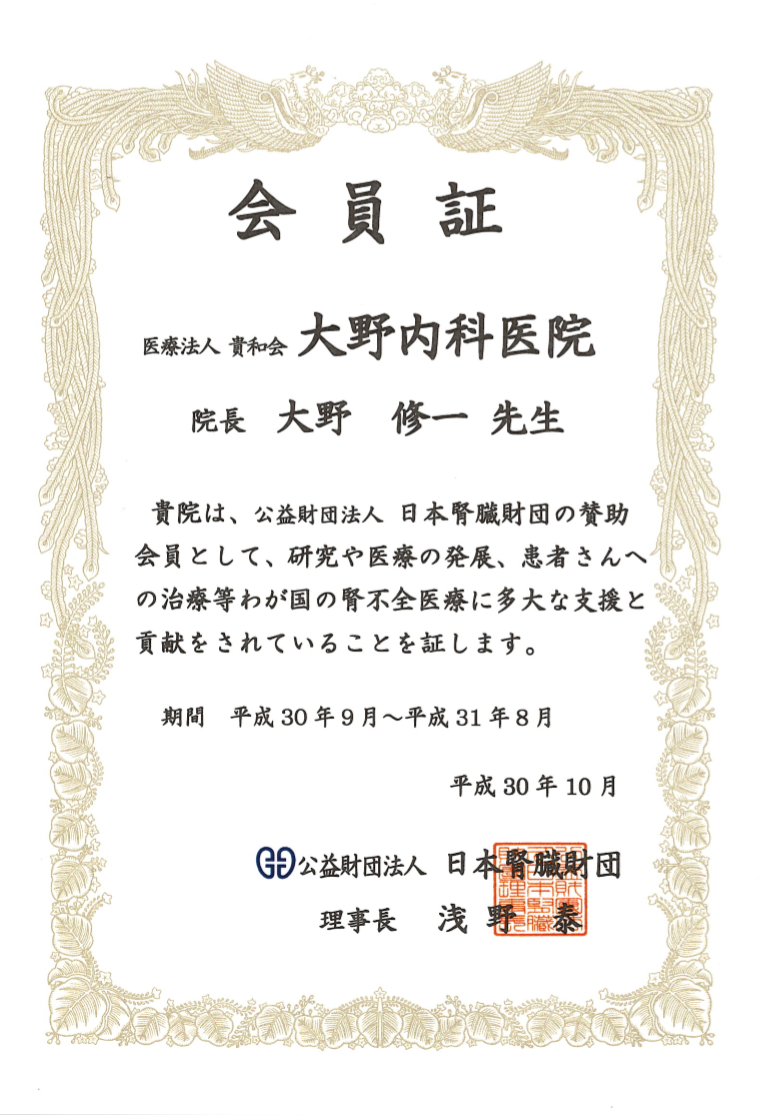

公益財団法人 日本腎臓財団様より

外来患者さんへ

職員募集のお知らせ

患者さんの増加に伴い、職員(看護師・看護補助・医療事務)を募集しています。

詳細は 採用情報 をご確認ください。

第40回栃木県透析医学会に参加しました

平成29年9月9日(土)、自治医科大学にて開催された『第40回栃木県透析医学会』に参加しました。

当院からは『末梢動脈疾患(PAD)』のリスク因子とスクリーニング検査の重要性』の演題で発表してきました。

また透析室前の掲示板に発表内容を掲示してありますので、ご覧ください。

ホームページリニューアル

ホームページをリニューアルしました。

健康保険について

受診の際は、必ず健康保険証をお持ちください。

保険証がない場合、自費での診療になりますのでご注意ください。